|

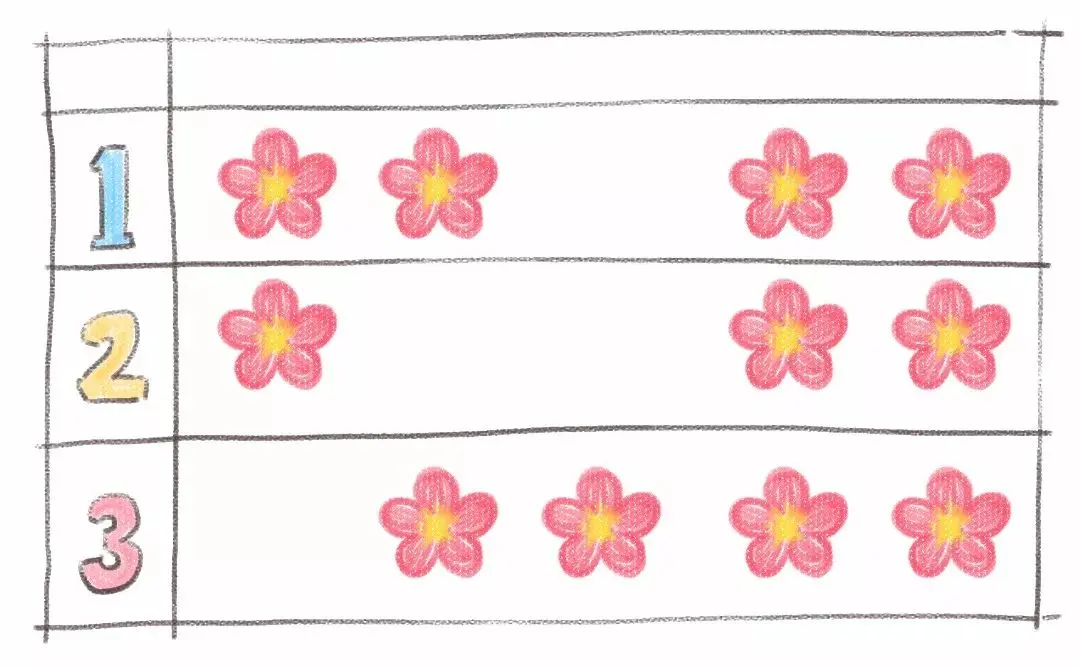

大家有沒有發(fā)現(xiàn),,在幼兒園和早教班,上完課給孩子獎勵“小紅花”的現(xiàn)象很常見,?我家孩子現(xiàn)在上的籃球興趣班便是如此,。每次課后老師都會發(fā)一個積分卡,表現(xiàn)得特別好能得到5分,,但如果遲到或者上課沒跟上進度的話,老師就會給4分,。 哪怕我什么也不說,,拿過幾次4分后孩子很快也明白了這個規(guī)律,也會偷偷告訴我,,“媽媽,,我不想得4分,所以下次不能遲到了,?!?/p> 也許你也會好奇到底給小孩子“貼小紅花”可不可取,?這里我們得先看看為什么會有貼紙獎勵,。貼紙圖背后的心理學原理是行為主義心理學。趨利避害是生物的基礎(chǔ)本能,,就好像胡蘿卜加大棒一樣,,做好了就給胡蘿卜,搞砸了就打屁股,,支持獎勵制度的人都相信獎勵可以讓孩子的行為變得更好,。 最早的行為主義心理學家,是通過實驗室的觀察來研究這個原理的,,比如經(jīng)典的“巴浦洛夫的狗”,。一開始只要每次搖鈴都拿出狗骨頭,小狗就會流口水,;之后只搖鈴不給骨頭,,小狗也會流口水。 由此得出的原理是,,如果事先給小狗一個強化物,,讓它得到“甜頭”,即便之后不再給這個強化物,,小狗仍然會期待這個結(jié)果,。 但對于整個獎勵制度來說,,貼紙、小紅花只是很小的一部分,,整個獎勵制度里能充當“強化物”的物品還有很多,。比如: ● 基本需求類:水、食物,、安全,、溫暖; ● 活動獎勵類:玩游戲,、看動畫片,、去游樂園; ● 精神獎勵類:微笑,、表揚,、擁抱和關(guān)注; ● 物質(zhì)獎勵類:小紅花,、貼紙,、錢、玩具,。 我們要如何看待玲瑯滿目的獎勵制度,?用獎勵方式激勵孩子改變自己的行為是否真實可取,?這便是今天我想跟大家探討的話題,。  獎勵制度容易出問題 如果單獨看獎勵制度,它的原理是明確的,。越強化好行為,,其出現(xiàn)次數(shù)便會越多。不管是貼紙還是答應孩子玩游戲,、看動畫片,,或者給孩子微笑和表揚,都可以讓孩子感覺到愉悅,,并且清楚父母的期待是什么,。但這并不是對每個孩子都有效,也不能完全消除孩子的不良行為,,這里主要有這幾個原因: 1,。 獎勵太多,超出孩子的期待 當我們給出的獎品可選擇性很多,,比如今天是“收拾好玩具獎勵你看一集動畫片”,,明天是“堅持一個星期早點上床睡覺,就送你一個新玩具”,,后天又成了“聽話我就會大力擁抱你”,,過多的獎勵會讓孩子產(chǎn)生主觀對比,,當下一次他告訴你:“我做好的話,不要看一集動畫片,,我要一個新玩具,。”他們便開始愛上“討價還價”,。 2,。 效果很難長期維系,它會逐漸消退 獎勵一開始或許還可以吸引孩子配合,,但到了后面也容易產(chǎn)生拉鋸戰(zhàn),。比如不給看電視,就磨磨蹭蹭不愿意吃飯,;不給貼紙,,就不愿意上早教班。這些都是很多執(zhí)行獎勵制度父母心中的困擾,,一旦孩子習慣了某種獎勵方式,下一次我們只能給更多,,因為如果沒有疊加,,激勵作用就很容易打折。 3,。 太依賴獎勵制度,,會削弱孩子的內(nèi)在動機 美國心理學家愛德華·德西在研究中指出,“當外在報酬和內(nèi)在報酬同時存在的時候,,外部的激勵不僅不會幫助孩子形成內(nèi)在動力,,還會明顯地削弱它?!?/p> 如果孩子發(fā)現(xiàn)學習不是為了讓自己變得更好,,而是為了獲取某種外部獎勵時,學習動力也很容易受影響,。這樣下次學習的時候,,孩子就不是想著自己要怎樣學好,反而是周圍的人會提供了怎樣的獎勵來讓自己做好,。 4,。 因獎勵而變得功利,對孩子有條件關(guān)注 當孩子只有物質(zhì)獎勵的時候,,容易讓孩子變得功利,,甚至一些家長因為獎勵制度也變成有條件地關(guān)注。舉個例子,,飽受詬病的小紅花獎勵制度,,很多時候并不是因為小紅花本身是錯的,,而是老師把小紅花貼在墻上比,或者成人時刻關(guān)注著小紅花的數(shù)量,,“你為什么小紅花沒有別的孩子多呢,?”“你看你表現(xiàn)得不好,所以才沒有小紅花”,,這些都會加劇了獎勵制度的失衡,。   我用過的貼紙獎勵制度 了解了上面這四點后,會不會覺得獎勵制度一無是處呢,?但實際上也不盡然,。在一些特定的行為引導過程中,獎勵制度還是比較常見有效的,,我也用過獎勵制度來幫助調(diào)整孩子的行為,。 以最讓大家擔心的貼紙、小紅花獎勵為例,,我也曾跟孩子們做過一個貼紙打卡計劃,,幫助孩子學習如何更好地愛護眼睛。當時我是發(fā)現(xiàn)3歲的Eric和4歲的Joshua,,有段時間看書不注意用眼姿勢,,躲在灰暗的角落里看書,或者躺著,、趴著看書等等,,這些都是我想要迫切改變的行為。 所以我就做了一個30天貼紙日歷表,,跟孩子們發(fā)起“30天保護眼睛”的倡議:

在這個調(diào)整過程中,,效果是明顯見效的,。 孩子們起床后看到這個貼紙日歷,看到自己畫上去的小眼睛圖,,很快明確了自己今天需要做的任務,,一旦孩子明確了自己要做什么,剩下的事情其實反而不需要操心,。 后來,,我觀察到孩子慢慢出現(xiàn)自發(fā)保護用眼姿勢的行為。 比如他們某一天起來后忘記看日歷表,,但在實際學習和游戲中,,能夠互相提醒要注意用眼的距離。 再到后來哪怕忘記了睡前貼貼紙,,仍然會積極接受我的溫馨提示,,時刻互相提醒對方要保護眼睛朋友。 所以在第二個周末,,我們就結(jié)束了這個打卡計劃,,兌現(xiàn)了獎品,并且舉行了一個小小的畢業(yè)禮:

在用眼習慣這件事情上,,坦白說孩子雖然有時候還會忘記姿勢,但是基本上他們不排斥提醒,,而且大部分時候,,他們也養(yǎng)成了一個習慣,就是在做事情之前,,先看看光線,、環(huán)境,以及自己的位置是否合適的,,他們開始明白,,“自己很有力量,因為他們能夠照顧好眼睛小朋友,?!?/p>  恰當?shù)莫剟钪贫仁窃鯓拥模?/strong> 這是我使用貼紙表來調(diào)整孩子用眼習慣的過程,,回想來看,它之所以發(fā)揮了獎勵制度的作用,,實際上是因為下面這幾點,,這也是我們在制定和思考任何獎勵制度的前提: 1。獎勵制度的基礎(chǔ)是孩子內(nèi)心也接受的事情 當時為了鋪墊這個活動,,我跟孩子做了很多眼睛的科普,,讓孩子明白眼睛之于一個人有多重要,它是我們的“好朋友”,,從出生開始就跟我們一起成長,。 讓孩子真心喜歡上目標這點很重要,如果孩子不是真心喜歡眼睛小朋友,,保護它的過程對孩子來說是痛苦并且強迫的,。 所以如果孩子本身就是排斥某一個活動或者內(nèi)容,獎勵制度是沒有任何意義的,。 2,。特定的獎勵制度更適合針對某個想改變的短期行為 比如孩子暫時性的用眼姿勢問題,是可以通過顯著,、簡單的行為來調(diào)整,,并且讓孩子養(yǎng)成習慣。 跟短期行為相比,,孩子需要長期堅持的行為并不合適,,比如學習、吃飯,、睡覺,,它容易削弱孩子在長期學習、自主吃飯和養(yǎng)成良好睡覺習慣上的內(nèi)在動力,。 像學習來說,,它最好的激勵和強化的方法,一定不是依賴外部激勵,。 如果我們選擇了用外部激勵來推動孩子學習的話,,給孩子內(nèi)在動力造成的傷害絕對弊大于利。這些都是我們在操作中需要提前意識到的分寸,。 3,。提前確定規(guī)則和獎品 提前確定規(guī)則和獎品的過程很重要,讓孩子認同整個過程和計劃,,并且能夠自主參與,,也知道自己努力方向。 可以給孩子一些選擇,讓孩子來選,。是去游樂園,,還是換一些之前沒吃過的冰淇淋,亦或者答應孩子一個小心愿,? 這些都可以開放地談,,讓孩子對于結(jié)果和目標清晰可見。 4,。為整個調(diào)整計劃設(shè)定時限 不是孩子每做好一次,,就給一個獎品作為獎勵,這樣子的獎勵制度很容易削弱孩子內(nèi)在動力的形式,。 我們需要明確告訴孩子我們的整個計劃需要多長時間,,孩子們手頭上有多少貼紙,我們需要攢夠多少貼紙才能兌換獎品,,這些都是比較循序漸進的安排,。 5。獎勵也不能太難實現(xiàn),,或者超出合理期待 父母提出的要求容易太高,,比如對一個3、4歲的孩子提出100天打卡的計劃,,這些都是比較難實現(xiàn)的,。 如果獎勵太難實現(xiàn),那獎勵同樣也沒有意義,,因為孩子會挫敗,,或者很快可能就忘記了這個制度。 所以比較合適的獎勵是能夠在一周,、半個月,,最長一個月內(nèi)完成。 父母也不要過高承諾獎品,,有時候孩子提出的心愿容易不切實際,比如孩子想要一個iPad或者出國旅行,,這些都不合適用做承諾,。 6。獎勵制度一定要有妥善的退出機制 如果孩子已經(jīng)出現(xiàn)了比較明顯的行為改善,,那么及早結(jié)束這個制度,,舉行一個富有儀式感的活動,讓孩子記住這個活動的意義,,都可以讓孩子感受到過程的美好,。 記得一定要關(guān)注孩子過程中好的行為鼓勵,讓孩子明白這個活動父母更重視的是過程、細節(jié),,并非表面上的結(jié)果,。 當孩子對整個體驗和參與過程感覺良好的時候,這個積極的感受也會延續(xù)下去,,讓孩子能夠更加注意到自己在過程中的行為改變,。 我很堅持的一點是,當使用獎勵制度的時候,,我們并不是為了控制孩子,,讓孩子每一次都跟我們想要的結(jié)果一樣。 我們的初衷是讓孩子可以通過一些策略,,養(yǎng)成一些好的習慣,,最終讓這些好的習慣成為自己自然想去做的事情。 這個是我們使用制度的基礎(chǔ),,有這個視角我們才能明白,,哪怕是物質(zhì)獎勵,它也只是一個制度,,是雙刃劍,,有好也有壞,關(guān)鍵還是看我們怎么用,。 我始終覺得,,我們既要保持開放,同時也要保持質(zhì)疑的心態(tài),。 對于任何教養(yǎng)工具,,唯有清晰、宏觀地了解個中的分寸,,我們才能夠真正在實操中做到不偏不倚,。 但無論用哪種方法,我們都需要時刻關(guān)注過程中的細節(jié),,因為孩子才是我們最直接的反饋者,,如果一個方法不合適,孩子一定會告訴我們,,而這個反饋,,遠比我們看過的任何的書籍、聽過的任何的話,,都要重要,。 當孩子明白父母并不是只看重結(jié)果,過程中的努力和付出也有意義的時候,,孩子便能夠更有力量地往前走,! 記住任何獎勵制度的目的是為了催生孩子的內(nèi)在,,它是我們養(yǎng)育的一種方法,但不是我們教養(yǎng)的唯一方法,。當我們觀察到孩子一步步形成好習慣的時候,,我們就可以給這個短期計劃“喊停”了,。  |

|

|

來自: 獵手蟑螂 > 《職業(yè)教育》